|

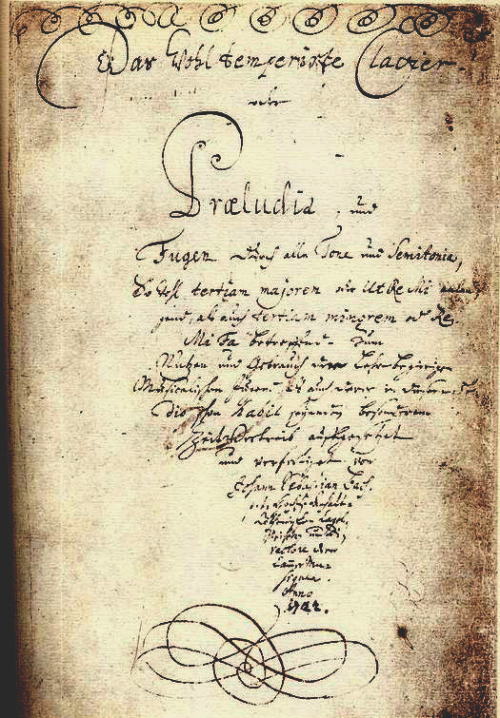

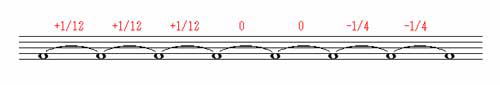

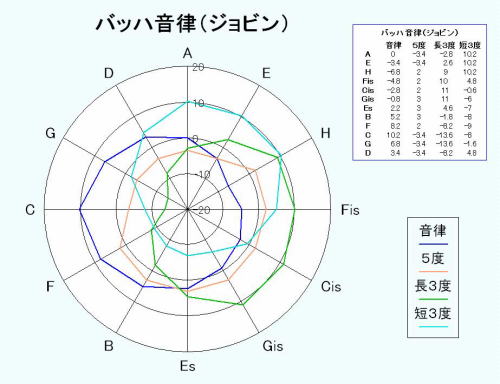

バッハの音律はこれだ!  《平均律クラヴィーア曲集のバッハ自筆楽譜表紙》 文責:鈴木 勝(ギター奏者) はじめに J.S.バッハは平均律クラヴィーア曲集と題して、全ての調を一回の調律で弾けることを示すために、24の前奏曲とフーガを二巻書いたことは良く知られていますが、どんな調律をしていたのかは伝えられていません。 当時はミーン・トーン(中全音律)が主流でしたし、同い年のヘンデルはこの音律の愛好者であったことは有名です。しかしこの音律には強烈なウルフが潜んでいて、ある調の和音を弾くと恐ろしい程の不協和な響きがするために、その和音を使う調へ転調することもできないし、曲の調性が変ると調律を変えざるを得ないこともありましたので、その対策が求められていました。 そこに登場したのが、ヴェルクマイスターをはじめとした古典音律の中では調整音律と呼ばれている音律群です。これは現在の平均律のように全部の音が平均されている等分音律ではなく、和音によって響きが異なる不等分の音律でした。こうした不等分音律も平均律と呼ばれていたこともあるようです。 平均律の歴史は古く、時代を遡れば紀元前4世紀のアリストクセノスあたりまでそうした考えがあったことが知られていますし、中国では紀元1世紀頃には研究されていたということですから、音楽の歴史そのものと同じだとも言えそうです。しかし、実際に使われるようになったのは19世紀の後半からですから、その間は古典音律が使われていたわけで、モーツァルトやベートーベンやショパンやシューマンも、この不等分音律で作曲し演奏していたわけです。 ギターは17世紀にメルセンヌがフレットの設置位置を計算して発表していますので、等分音律がバロック時代から使われておりましたし、今でも同じです。話がそれましたが、バッハの音律が伝わっていないことから、今までに色々と議論されて来ましたが、20世紀末に、ドイツの数学者アンドレアス・スパーシュー(Andreas Sparschuh)氏が1999年のドイツ数学者協会の年次会議で、「J. S. バッハの巧みに調律された鍵盤楽器のための前奏曲とフーガの調律算出法」と題する発表を行い、会議の記録として刊行されたことをきっかけにして、バッハ音律に関する議論が活発に行われるようになりました。これは大変面白い話で、この論文の発想が生まれたのは、平均律クラヴィーア曲集のバッハ自筆譜を見ると、表紙タイトルの上部に渦巻模様が横一杯に描かれていて(表紙参照)、これまでは単なる装飾模様だと考えられて来ましたが、これが調律法を表したものであるという考えにもとづき、自説の音律を発表したのです。これでにわかに火が付き、多くの人が自説を公表するようになりました。 最近では古楽専門誌《アーリー・ミュージック》(Oxf ord Uni versity Press)の2005年2月号に掲載された、ハープシコード奏者、ブラドリー・レーマン氏による「バッハのたぐいまれな調律法:我らのロゼッタ・ストーン」という論文が発表され、話題が再燃しました。この記事に対して5月号で反論したのはパリ在住のチェンバロ製作家エミール・ジョビン氏でした。時期を同じくしてジョン・チャールス・フランシス(JohnCharles Francis)氏も2005年に自説を発表しています。日本国内の状況は詳しく知りませんが、この記事が発表されてから色々な古典音律と一緒にこれらの調律を交えて試奏会が開かれるなど、検証を試みる催しなども企画されました。 2010年のお正月に橋本絹代氏の「やわらかなバッハ」という本を読んだことがきっかけで、インターネットで検索してみると、レーマン氏やジョビン氏の論文と一緒に、2件がヒットしました。藤枝守氏と橋本絹代氏ですが、レーマン氏の説を取り上げていたり、別の主張を紹介していますが、当然ジョビン氏やフランシス氏の音律とも違っていますので、これは解決していない話題なのだと理解しました。そこで本当か嘘なのか謎めいたこの面白そうな話題について、パズルを解くような遊び感覚で自分も考えてみることにしました。すると比較的短期間でしたが、ついに渦巻の謎が解けたと私自身は確信が持てましたので、公表しようと考えました。 渦巻模様は調律方法を示すものか まずは肝心なバッハの自筆楽譜の表紙をご覧になって頂きますと、最上部に何やら渦巻が連続して幾つか横一杯に描かれています。模様のようでもありますが、その数や形が曰くありそうな不自然さもあるようにみえます。拡大するとよくわかります。これは一筆書きで一気に描かれていることが筆の勢いから分かります。その渦の下には「巧みに調律された鍵盤楽器」という意味の言葉が書かれていて、その文字を覆うように描かれていますので、巧みな調律と関係がありそうな気配が感じられます。  では、調律方法をこんな線画で描くかどうかということですが、まずは当時のバッハの実力評価から考えると、第1巻が1722年に完成していますから、ケーテン時代37歳のときで、実力は知られてはいたが一流とまで言われていなかった頃です。ヴェルクマイスターが既に音律を発表していますから、そのような音律を参考にしながらも、あえて発表しないまでも独自の調律法を既に持っていたのではないかと思います。 この頃は器楽曲を中心に世俗曲が集中的に書かれていた時で、弟子は何人もいたでしょうから、自分の調律法を教えていたものと思われます。この描画の読み解きについては、既に沢山の人が様々な見解を示していることでしょうが、私はほとんど知りません。 ここで私の考えを述べさせて頂きますが、正直なところ、この問題を知ったのもつい最近のことですから、既に同じ内容が発表されていたのなら素直にあやまりたいと思います。調律を教える時どのような表現をするかと考えると、五線紙に全音符を書き、その音符をスラーのような括弧でつないで、5度純正とか増減コンマ値などを書き込むだろうと思います。 これを五線紙ではなく白紙に書くとしても同じで、音符を表わす丸を横に並べて、隣同士を括弧を付けてつないで、音程の調整幅を純正からの±コンマ値として、次のように書き込むのが一番自然だろうと思います。 つまり音符を丸で描きます。これは一筆書きができそうですね。  更に簡略化するには、調整する音程幅を何らかの記号か図にして表わすことも考えられます。ですから、それを小さな丸や数や位置関係で決めておくことは十分考えられることですし、特別にこじ付けた考え方ではないと思います。 バッハは手慣れたこの調律法を何度も教える度に書いたかも知れません。そのためにサラサラと一筆書きで素早く書けるようになっていたのではないかと考えることができます。だからこそ、筆に躊躇した様子がないことが納得できます。単なる模様としてその時限りで描くとしたら、果たしてこんなにも迷いがなく描けるでしょうか。それも数は1、3、3、5で一定していませんし、全部で12個描かれています。12音との単なる偶然の一致によるのではなく、私はこの線画が意図的に描かれたものであるとしか思えません。 最初はまさかそんなことはないだろうと懐疑的に見ていましたが、渦巻模様を眺めているうちに音符とスラーの括弧に見えてきて、一筆書きができそうだなと思った時から、信じ難いことではありますが信憑性の高い推論であると考えるようになりました。 この螺旋渦巻はどんな内容を表現しているか はじめに推測や解釈をしないで、螺旋模様の形態を客観的に確認しておきましょう。左端に小さな一重丸が1つ、続いて二重の渦ですが、括弧の交わった点よりも右側に小さな渦があるものが3つあります。そして左端と同じ一重丸が3つ、次に三重の渦ですが、括弧の交わった点よりも左側に小さな渦が2つあり5つ連続しています。最後の渦にはCと言う文字が書かれていて、一筆書きが終わっています。一筆書きの終端には付け加えたように、それまでとは逆の左巻きで左端と同じような小さな一重丸が2つあります。素直に見れば私にはそのように見えるのですが、いかがでしょうか。 多くの人が自説の展開で少しづつ見え方が違うのも、実際は説明に都合がいいように解釈している結果であるように思えます。いずれにしても、この三種類の螺旋模様は5度音程の違いを表わしているということではどの説も共通していますが、数については考え方の違いがありますし、音程を調整するコンマの大きさも色々です。 ここから先は、色々な人の説をいちいち紹介できませんので、最近のレーマン氏とジョビン氏の2説について取り上げることにします。ただし、両論文はインターネットで検索することができますのでここには掲載しません。ただ、私が読んだ限りでは両者とも納得できる説明ができておらず、これではバッハの音律と認めることができませんので、両説の疑問点を指摘した後で、私の考えた内容をご披露します。 まず、レーマン氏の説は奇想天外というべきで、この螺旋模様を上下逆様に見て判断するという方法は、理屈づけに困ったからだとしか考えられません。なおかつ渦が音程だとしているため、音は隣の渦と連結した括弧の山部分ということになり、描画のイメージからしても懐疑的にならざるを得ません。 さらに、渦巻は逆さに見るのに対して、螺旋模様の端を特定するCと書かれた文字はそのまま正対で読まなければならないのは苦しい説明です。また根拠も示さないで渦の違いを純正5度から減じるコンマ値として決めつけるだけであり、その大きさについても理由が明確ではありません。 1/12 コンマ減じるとは等分平均律の音程であり、そうしたことができるのならば現在の等分平均律がその当時に普及しても良さそうに思います。最後には、両端の音の音程を残りの高さだとして純正+2セントとしていますが、木に竹を継ぐような感じがします。この音律ではヴァロッティを緩く崩した程度の内容となっています。 それに引き換え、ジョビン氏の論法はうなずける点が多いと思います。 まず左端を除く11個の渦に加え、両端にある小さな円に言及していますし、充分とはいえないまでも否定的に考える余地も小さいと感じます。 一重丸は多くの人の説でも純正であると主張されていて、納得ができると思われます。そして、左端の小さな丸を純正として、音はF音であることをQuentin Blumenroeder氏の説を引用して肯定しています。 この真偽のほどは私には判断できませんが、結果的にFであることに異論はありません。大筋では良く読解いているようで、右端底部の逆巻の付け足し渦がCに読めて、一重丸は純正であり、レーマン氏の引用図に3の数字が見えるのだから、Cの長3度音程が純正であるとする部分までは反論を控えますが、問題はその次にあります。 三重渦のCがついた部分は「左横に『C』が読み取れ、最後の5度圏ド−ソ音に相当する」としており、そうするとCが最後の三重渦なので右にはなく、GがCの左に来てしまい最後になりませんし、左回りの五度圏になります。それ以前の説明ではどう考えても右回りの話ではなかったかと混乱してしまいます。何の説明もなく、五度圏の並びを右側に下がるように書く習慣はないからです。Fが左端なら次の5度はCで、右に書くのが通例です。 レーマン氏もこの模様を逆から見て考えたのは、このような並びが逆であることを説明しようとしていることであり、根源は同じであろうと思われます。それに、タイトル文字のDの縦線脇にあるεとおぼしきものと2つの点については、異名同音を持ち出して二重渦を説明する必要性も感じませんし、これは渦巻模様とは関係ない線ですから、何かの暗示とすれば別の要素とするべきではないでしょうか。そして次の時点から自説の調律法に論点を移動してしまうのは、説明不足であるし消化不良の感じがします。 この渦巻模様の読み解きでどのような解釈があるのか多くは知りませんが、音律を確定するために必要となる大きな要素として、両者には次の3点が問題となることは明確です。 第1点は、何の音から始まるか第2点は、どの程度純正からずれるのか第3点は、5度の並び方が逆であるということになりますが、この3点が明らかになれば音律は確定しますので、最終的に適正な音律であるかの判断は、ハ長調を中心とした美しい3度の響きを持つ音律であるかを確認する必要があります。しかし、それ以前に両者の説明は上記3点のどれひとつも説明しきれていないと言わざるを得ません。今となっては、確たる証拠としての記述などが発見されない限り、バッハの調律と断定することは出来ないでしょう。ですからこの推論は検証できないような解釈を可能な限り用いず即物的に、できれば幾何学の証明のように補助線を1本引いただけで解けてしまうような、鮮やかな説明が望ましいのです。 私の考えた謎解き もしバッハが本当に調律方法を示したのだとすれば、調律の仕方を示したものなのか、音律を提示したものかのどちらかでしょう。色々な人の説を読むと、調律方法を主眼に考察されているようですが、私は音律を示したものではないかと考えました。そこで、音律を確定することができる必要十分な条件としての前記3点について、私の考えをお話します。 第1点は両者ともFであるとしていますが、その理由は「逆さに見てCと読める渦の左にあるからFである」「ドイツのオルガン製作で外装箱にこの文字を使っている」ことですが、推論の域を脱しきれませんので疑問のままです。私も多くの人と同じにこの左端はFであると考えていますが、渦の模様からはそれを推理しません。その理由は推理する必要がないからですが、謎解きが終わった時に納得されるでしょう。 第2点では共通の推論として、一重丸を純正と考えていて私も納得できますが、純正から外れるその他の音程との関連性や考え方の一貫性がないことに問題があると思います。3種類の5度音程を渦巻模様の中の共通した形態内容で説明する必要があると考えますと、小さな渦の違いだけしか要素を見出しようがありません。 五度圏の並びでは右側が高いですし、鍵盤そのものが右に高くなっています。ですから、一重丸は渦がないから純正で、二重渦は右寄りだから純正より高く、三重渦は左寄りだから純正より低いことになります。ジョビン氏の読み解きでは右回りと左回りと言う表現ですが、もしかしたら私と同じことを言っているのかも知れません。しかしこれだけでは増減量が分かりませんから、どの程度にするかを読み解かなければなりません。 これについては、両者と同じに右端低部に追加された逆回転の渦であると考えます。レーマン氏は「Cと純正の一重丸と3である」と推理し、ジョビン氏はその説を肯定しています。最後の小丸は渦ではなく3という数字と考えたようです。私も同じような考えですが、書かれた内容は「CとEと純正の一重丸」であると推理して「C−Eは純正」と読みます。12の音の音程関係を一筆で書き終わって最後の音がCであると記した後、C-Eの音程は純正の長3度であると書き加えたのだと思います。当時の状況からして、中全音律の純正3度は欠かせないのではないかと思われます。 バッハは純正5度だけでなく純正3度が含まれない音律は認めていなかったのではないでしょうか。とすれば、減少コンマはシントニック・コンマ1/4でなければなりません。これはミーン・トーン調律の音程ですから、当時はごく一般的に行われていた音程です。バッハがこだわった音程がここにあるのではないかと私は推理します。 最後に残る難関は第3点の5度の並びの問題ですが、私はこれを次のように読み解きました。五度圏を図に描く場合は通常Cを頂上にして、5度高い音を右に書いてゆく右回り五度円です。つまりCの左にはFがあり、右にGが並ぶわけですが、この五度円を真上のFとCの間で切って、Fを左手に持ちCを右手に持ってそのまま左右に広げて伸ばせばいいだけのことです。 すると右回りだった五度圏がFから左回り5度で右方向に並ぶことになります。バッハの螺旋渦巻模様はこの様子を手早く一筆書きしたものであるということです。すると左端はFであり、右端の三重渦はCと書かれた音であるということになります。FとCの間で切られた音程は左端が一重丸であることから純正となります。右端の書き加えられたCと読める付け足し渦は、Cの長3度が純正であることで、減じるコンマが1/4シントニック・コンマを示すことになり、音律が確定します。 この解釈で音律を作成すると、結果的にジョビン氏の説と全く同じ音律になりますので、私はジョビン氏の音律に同意しますが、謎解きの説明は明らかに間違っていると主張します。 私の読み解きを整理しますと、「螺旋渦巻模様は五度円をFとCの間で切断して左右に伸ばしたもの」であり、切った位置はCの描かれている位置により明白で、調整音程は小さな渦が右寄りならば純正より広く、左寄りならば純正より狭く、なければ純正であり、Cの長3 度が純正である音律となります。これだけで何の変則的な解釈も行なわずに、音律を確定させるために必要な要素が全部揃うことになります。 鍵盤が右側に高くなっていることでコンマの増減はイメージしやすいでしょう。二重渦は右寄りに書かれているので純正より少し広い5度音程、これが3音続いたあと純正5度音程で3音、そして三重渦は左寄りだから純正より低い1/4シントニック・コンマ減であり、うなりが2つか3つある中全音律の5度が5音が続きます。終端のFとCの音程は、左端が一重丸であることから純正5度であり、C−Eの純正3度が確認できれば正確に調律できていることになり音律が接合します。 いかがでしょう。12個の渦の違いと付け足し渦の読み方だけで音律が確定します。これを間違った推理だと根拠を提示して反論できる人がいますでしょうか。あるとしてもCの長3度が純正であることに疑問を呈することくらいではないかと思われます。不快な3度がピタゴラス音律よりも強くなるからですが、キルンベルガーはこの不快な響きをピタゴラス音律を限度としたために、純正3度は1個だけ作ることができましたが、ここでは2個できています。 この私が読み解いた音律を私が考案し普段使用している五度圏レーダー図で表示してみましょう。ここでは一般的な五度円とは違って、CではなくAを頂上にして表示しています。  これがバッハの音律といえるか 実際の調律の仕方では順番が異なるかもしれませんが、このように調律できればいいことです。一番難しい調律は二重渦で、純正+1セントですから「うなり」は聞こえず、むしろ純正に近い響きがしますので、鋭い聴覚力が必要です。 現在、バッハの音律に関して残されている資料とその解釈には、幾つか参考になる事項がありますが、バッハが弟子に向かって「すべての長3度を鋭く合わせる」と言っている真意は、このような微妙で繊細な調律が必要であるからしっかりやりなさいという意味であったろうと私は考えています。 「C−Eは純正でなくてもよい」という内容に対しては、この音律は真っ向から正反対の音律となっています。つまり「全ての3度を純正よりも広く取る」ということですが、私はこの解釈が間違っているのではないかと考えています。この渦巻音律をバッハの弟子であり音律論議の旗頭でもあったキルンベルガーの音律と関連を比較検討して、妥当性を検証してみたいと思います。 キルンベルガー音律はバッハの死後に出されたものですが、バッハがそれを全く知らなかったと決めつけることはできないと思いますし、キルンベルガーがバッハの音律を知っていたかどうかも疑問です。キルンベルガー支持者には次男のエマヌエルやフォルケルが含まれますので、知っていればそもそも論議にはならないでしょうから、バッハ音律の成立時期も問題になります。私はこの作品が書かれた直前ではないかと考えています。 キルンベルガー第1法は純正律と言うよりは、ほとんどピタゴラス音律です。ピタゴラス音律が4個の純正に近い長3度持っていることは知られていますが、純正5度と一緒にハ長調で使用できるように、この美しい3度を純正3度として調整しています。ピタゴラス音律でのウルフも当然に同居していますので、調性をぐるっと回転しただけのような音律です。ピタゴラス音律とは部分的に2セントしか違いがありませんので、聞き分けることは難しいでしょう。 第2法はこのウルフを半分にしたことで純正3度が3個に減り、ウルフは小さくなりましたが2匹に増えました。依然と聞くにたえない5度音程ですから、問題が解決した訳ではありません。 第3法は美しくない5度音程をミーントーンのレベルまでに改善したことで、純正3度が1個になっています。これは純正3度を残す最後の音律ですから、ヴェルクマイスターのような純正3度を含まない中庸な響きの音律に移行しています。 このように、純正3度を使う音律として考えると、渦巻音律は第2法と第3法の中間に位置します。キルンベルガー音律とバッハ音律の構造的な関係を明瞭に現わしていると言えます。キルンベルガーがバッハと全く接触することがなかったのであれば、果たしてこのような音律となったでしょうか。 第3法の在り方が注意を引きます。仮にバッハが自分の音律を誰にも教えなかったとしても、バッハの演奏を聞けば純正3度が使われていたかどうかは分かることですから、これだけの支持者が揃っているのですから、バッハ音律に純正3度が使われていたことは疑いようがないものと考えられます。 純正3度を2個生むためには、ミーントーン5度を連続した5ヶ所で使用しなければなりませんし、するとその他の音程は純正5度が最大6個つくれますが、残りの音程で濁りが出て厳しくなりますから、3個を少し広い5度として平均すれば、うなりがほとんど出ない音程になります。これならば短時間で調律が可能となりますし、濁った4個の3度はミーントーンの4個と数は同じでも、ピタゴラスの3度とそれほど違いがない響きであることから、許容限度ぎりぎりの3度となっています。純正3度をこれ以上増やせば濁りが強くなり、ウルフが忍び寄ることになります。 つまりバッハは純正3度を6個減らした代わりに、それと同程度に真逆の内容となる、純正5度4個と純正に近い5度3個使うことによって、ウルフを消滅させ見事にミーントーンの欠点を解消したのです。つまり、3度と5度の純正な響きを可能な限り確保しながら、ウルフを退治したことになります。 調律の実践的な観点から考えると、5度又は3度の純正音程によらず、中途半端な音程で調律するには困難が伴うことは論を待たないのであり、微妙な音程差を正確に調整する方法は当時にはありませんから、当時の調律技法の点からも等分平均律や純正3度を使わない不等分音律は馴染まないと思われます。ですから調律は純正音程をベースにしたものと考えるべきであり、純正からあまり乖離しないで微調整が可能な範囲で行なったであろうと考えられますし、調整した音の数も多くはなかっただろうと推測できます。フォルケルによれば、「バッハは自身で調律するのに15分はかからなかった」ということですので、その短い時間で実際に調律可能な方法が示されない限り、バッハ音律としての信憑性はないと考えるべきだと思います。 実際にこの音律では長3度の響きが9種類になり、その調律過程でそれぞれの3度を聞き分けて調律することは不可能でしょう。これはほとんどの不等分音律でも同じことがいえます。ですから5度の響きをベースに調律し、3度の響きの違いを確認しながら、結果的に12音の長3度が構成されることになります。ミーン・トーン調律で5音と、純正でピタゴラス調律4音を調律するのは手慣れた作業でしょうから、残り3音を1セント高の5度で均等になるように、鋭く合わせればよいことになりますから、短い時間で十分に可能であるし、当時の調律法からも特に違和感のある要素がありません。だからこそバッハが音律を弟子たちに教えたとしても、特別な調律であるとは考えなかったので、次第に忘れられていったのではないでしょうか。 それに加えて私が思うことは、この音律が現代の我々の聴感覚からすると、濁った響きが強過ぎるのではないかという感じがします。それには二つの理由が考えられます。現代人は濁りが平均されて少ない等分平均律に慣れ過ぎていること、ミーン・トーン時代の曲ならいざ知らず、現代は一つの調でも多様な和音を使用する曲が多いことで、濁りが少ないはずの調であっても不快な響きが出てくることです。もしかしたら、キルンベルガーは純正律を研究していますが、その他の音律設計者と同じように中庸の濁りを持つ音律に移行して作っている事実を考えると、その方が美しいと感じていたからではないかという気がするのです。 この音律において、バッハが純正3度にこだわった証拠というか形跡の一つとして考えられるのは、ウルフを消し去るために純正5度よりも広い音程を使い、音律調整の効率を悪くしてでも、純正3度を増加していることです。ピタゴラス・コンマを解消するにはコンマを減らすだけでいいのであり、効率を悪くしてまで純正より高い音程を使う必要がないことは誰でも考えることですが、そうするとキルンベルガーのように純正3度は作れても1個です。だからこそコンマを減らすだけでなく少し増やすことにより、純正3度を2個としたことに、バッハの真意が読み取れると考えられます。 その上で純粋なミーン・トーンと比較して、どちらが良い結果をもたらすかと考えた時、ウルフの脅威から開放され、全ての調で演奏できるという自由を選択したのであろうと考えられます。 ピタゴラスとミーン・トーンは音律の双璧であり、自然の数理に支えられたいわば神が与えた音律でもあるのですから、双方にプラスとマイナスが正反対のウルフが住んでいて、それらを同じ音律の中に融合することによりウルフが消滅するのであれば、人間が感じる美しさ等は主観や趣味の問題なのであり、時と共に変ってしまう取るに足らぬ要素だと考えたのではないでしょうか。 二千年もの永い間使用され続けてきたピタゴラス音律をバイオリンやチェロでは調律に使っているのであるし、その和声の不都合をハーモニーが主要素である鍵盤楽器において、3度を純正に持つミーン・トーン調律により美しさを手にした歴史があるのですから、双方を熟知していたバッハだからこそ、両音律の遺伝子を明確に保持した音律を正統で揺るぎない音律であると考えたのではないでしょうか。 バッハの音律をどのように認定するべきか このバッハの音律を認定し確定するための方法とはどのようなものであるべきかを明確に申し述べておく必要があると思います。 一般的な考え方としては、何らかの証拠となり得る資料が発見されて、バッハがこの曲集に使用したことが音律内容とともに明確に記載されていることでしょう。しかし、本当にそうなのでしょうか。確かにそれは貴重な資料ではありますが、私は単なる裏付けとしての価値しか持たない第二義的な資料であると考えています。本来の第一義と考えるべきものは、原典そのものでしかあり得ません。つまり、この渦巻の書かれた自筆譜以上の証明資料はないのです。 このような言い方をすると、この問題はこの原典に調律方法が記載されていないから論議されている問題であるのだから、それは通用しないだろうと反論するだろうと思います。 しかし、ここで重要な点を見落としていないか考えるべきであると思います。それは私達が無意識のうちに膨大なバッハ関係文書の中から、それらしい内容が書かれた部分を探そうとているだけのことではないでしょうか。我々が知り得る可能性の高い方法が文字であると考えているからですが、ここで重要なことは文字ではなく、その内容であるはずです。文字は図形に意味を持たせたものですが、探しているものは文字でなければならないのではありません。記号や図形であったとしても問題は無いはずです。もし原典に解読できない楔文字が書かれていたとしたら、我々は解読しようと努力することでしょう。それではマヤ文明で使われた絵文字ならどうでしょう、エジプトのピラミッドに描かれた絵柄ならどうするでしょうか、渦巻模様が書かれていたらどうするでしょうか。 もうお分かり頂けたと思いますが、渦巻模様で書かれた音律内容であると、あなたは考えませんかと私は問いかけます。これを意味のあるものとして解読したのであれば、そして実際に目的を達成することが可能で、当時の状況から実行可能なものであるならば、これは紛れもない原典なのですから否定できるものは存在し得ないと私は考えます。それを認めるか認めないか、信じるか信じないかは個人の自由ですから、私がこれ以上述べる必要はなくなりました。 Written by Masaru Suzuki 2010/02/03 @Chiba-city Japan ご意見、問い合わせなどは下記メールアドレス 鈴木勝までお願いします suzukimasaru@m6.dion.ne.jp ギターのための新音律 鈴木音律について 音律の話とギターでの実験 ピタゴラスの巻貝 参考サイト Emile Jobin 著「BACH et ie Claviel bien Tempere」 Bach`s Temperament Discrete Fourier Transform and Bach`s Good Temperament Back |