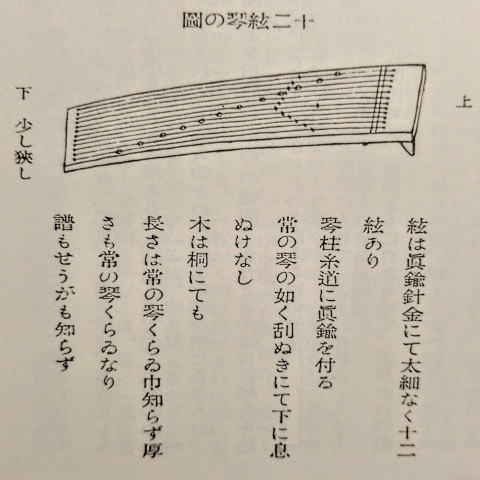

日本の歴史について その二 以前、知人から「秀真伝ホツマツタエ」に関する本が送られてきたことがあります。これは「古事記」、「日本書紀」といった 日本の代表的な歴史書以前から存在しているとされる古文書の一つで、他にも「上記ウエツフミ」、「宮下文書」などが存在しています。 これらは今の日本語で使われている文字とは全く違った独特の文字で書かれてあるのですが(参照)、 不思議なことに、こういったことは言語学者は認めようとしないのだそうです。 「トヨクニ文字」、「アヒル文字 」、「ホツマ文字」といったものが代表的なものとして知られていて、その中の「ホツマ文字」といわれるもので「秀真伝」 は記されているわけです。これは正確には「ヲシテ」とよばれる古代文字だということです(参照)。 この文字のことにも興味があるのですが、今回述べることは楽器に関することです。平成10年に発刊された「言霊−ホツマ」という本を先日手に入れてたのですが (著者は日本画家で、古代史の研究家でもある鳥居礼氏)、この中で楽器に関する興味深いことが述べられているのです。 「ホツマツタエ」に記されている楽器は琴で、琴といえば以前の随想録で取り上げた平田篤胤の「仙境異聞」の中で、日本の仙界に出入りしている少年が見てきた仙界での 奏楽に使われている琴について述べたことがありますが、それと比較してみるといろいろと見えてくるものがありそうな気がするのです。 琴という楽器は、日本では古くは弥生時代の遺跡から様々な形状のものが発掘されていて、これらは中国大陸から伝わったものか、日本古来のものか、議論は分かれているようですが、 中国や朝鮮から伝わった可能性はあるにしても、その後日本独自のものに変わっていったことは十分に考えられます。弦の数にしても弥生時代の発掘品でも様々あるようで、「ホツマツタエ」に 記されている琴の説明では三弦のもの、五弦のもの、それから六弦のものがあるとされています。平田篤胤の「仙境異聞」の中では、仙界の琴は12弦で、弦は真鍮が使われていると記述されています。 仙界の音楽はこの琴の他に「五管の短笛」、「九尺の長笛」、打楽器の「浮鉦」、擦弦楽器の「カリョウ」という楽器が使われるとされていますが、「ホツマツタエ」には琴以外の楽器は説明されていないようです。 最初の記述は琴の起源が説明されてあり、それは六弦の琴であったということになっています。天鈿女命(あまのうずめのみこと)は後に猿田彦命の妻になる女神で、高天原で奏でているところを天照大神が目にし、それと同じものを桑の木で作ったということです。 三弦琴の記述の中に「葛垣(かだかき)と打つ」とあり、このことははっきりしていないようですが、 著者は出雲大社に伝わる撥で奏する琴のことではないかと推察されています。この撥は長さが60cmほどの箸のようなもので、一つの琴を数人で奏するものです。これは「仙境異聞」の 仙界の琴は両側から二人で奏するということと共通しています。しかし、仙界の琴は現在のもののように爪を付けて弾くので、音はずいぶん違ったものであろうと思われます。  「ホツマツタエ」では、歌と合わせてこの琴を奏すれば、言語明白になり五臓六腑(いくらむわた)が整うと説明されています。言霊(ことだま)のはたらきを一層発揮するために琴は大切なものだったようです。「仙境異聞」でも、 音楽を伴った仙界の舞は天地の神に捧げるために行われ、そのときにはア・イ・ウ・エ・オ・・・の50音が奏楽に合わせて一言ずつ発せられ、それに振りが付けられているのです。 これも一つの言葉にも魂が宿っているという日本古来の言霊(ことだま)思想ですが、「ホツマツタエ」ではこれに加え「五音七道(いねななみち)」、つまり五七調のリズムが重要視されています。先に述べたように、この「ホツマツタエ」もすべて五七調で記述されているほどですから、「ホツマツタエ」の中心を成しているといってもいいくらいです。大和言葉の「ことば」あるいは「ことのは」の「こと」は琴とも通じているような気もしますし、ですから古来から言葉は琴の音と結びついていたのだと思われます。 因みに五七調というものは古代インドのサンガムという歌にも見られます(参照)。 鴨長明は「無名抄」の中で、「和琴のおこり」について以下のように書き記しています。 或人云、和琴のおこりは、弓六張をひきならべて、これを神楽に用いけるを、煩わしとして、後の人の琴に作り移せると申し伝えたるを、 上総国かずさのくにの済物(上納品)の 古き注ししるし文の中に、弓六帳と書きて、注に御神楽料と書きけりとぞいみじき事なり また、現在使われている筝(そう・こと)と琴(きん・こと)は 本来違う楽器で、柱じがあるものを筝、一絃琴(いちげんきん)など 柱がないものを琴きんと称するということです。また、琴(こと)と 云う場合は、専門的な楽器分類上、オーストリアのチターなどに該当させているようです。日本では弥生時代の遺跡から様々な形状の琴が出土していますが、柱があるもの、ないものどちらもあります。ですから厳密に云うと、 柱の有無で分類するのは間違いということになります。邦楽を教授している教室などでも筝・琴両方表記しているところが多いようです。 筝、琴、和琴の画像はこちらを参照ください。 筝、琴というこの二つの似た楽器は古来から全く別系統の楽器だったようで、筝と琴というように当てられている字が違うことにも訳があるようです。筝は竹かんむりの文字が示すとうり、 もともとは太い竹で作られていたということで、ですから東南アジア各地の民族楽器が源と言われています。琴は後に中国北部の民族がこの筝を模して地元にある木で作ったものとされています。 和琴わごんは琴きんと筝の折衷形といえるもので、琴の形状のものに柱が使われています。絃は六本張られています。これら、筝・琴は平安時代の頃まで雅楽の合奏で様々使われていたようですが、 徐々に取捨選択がなされ、結局13絃の筝のみが残され現在に至っているということです。平安時代後期に書かれた「大鏡」では、筝のことを「筝の琴」と記したりしています。 参考までに、弥生時代の出土物に箱型の珍しい琴があります。  これなどを見ると琴に定義付けをすることの無意味さを痛感するのですが、この時代に箱型の楽器が存在していたということは世界的にみても珍しいのではないでしょうか・・ 本居宣長の「古事記伝」の中では、 上代には、夫婦めおの結びをなすに、 必ず女の親の方より聟むこに琴を与えて、 其れを永く夫婦の中の契りとせし事にぞありけむ 云々と述べられていますが、このことは、先に紹介した八岐大蛇から身を守るための術でもあるわけです。これを「ホツマツタエ」では 「鈴明(すずか)の道」として示されています。 「鈴」というのはホツマツタエに取り上げられているホツマ独特の「鈴木」という植物で、暦にも使われていたとされています。「鈴木」は植えてから六万年経つと枯れて、折(さく)鈴となり、新たな苗を植えるのだそうですが、天照大神が世を治めていたときに500本目になり、天照晩年の頃に549本目になったということで、550本目を植えようとしたときに 「鈴木」が自生したので、これを見て天照大神は天寿を悟ったということです。そして、「御裳裾(みもすそ)川」を 「五十鈴(いすず)川」と名付けたとされています。これは伊勢神宮を流れる 「五十鈴川」命名の由縁となっています。 仕事で缶詰状態が続き、その間、仕事をしながら琵琶の弾き語りのCDをずっと聞いていたのですが、その中で永田法順という人が語る「盲僧琵琶」というものに強く興味を惹かれたのです。他にも平家琵琶、薩摩琵琶とその一派である錦心琵琶、同じく薩摩琵琶鶴田流、筑前琵琶を聞いたのですが、永田法順氏の盲僧琵琶は明らかに他の琵琶の語りとは違うのです。 他の琵琶語りは、平家琵琶を除いて似たり寄ったりといった感じなのですが、盲僧琵琶は全く違うと言ってもいいくらいなのです。初めてこれを聞いたときに、これは西アジアの弾き語りと 同じではないかと思いました。それは琵琶の旋律が似ているということではなく、弾き語りの様式というか、そういったものに共通したものを感じるのです。これは他の流派の琵琶語りには見られないものです。 他の流派の琵琶では語りの合間に琵琶を弾くというのが普通なのですが、盲僧琵琶の語りでは、琵琶はずっと奏されているのです。たとえばインドのシタールという 楽器を奏するときに顕著なドローンというものと同じ効果も出されている。 盲僧琵琶の由来を調べてみると、1400年ほど前の欽明天皇の時代に仏教が伝来した頃、中国から来朝した盲僧が、 日向(九州宮崎県)の鵜戸という所で岩窟住まいをしていた遊教霊師という盲僧に伝授したのが始まりとされています。 このときには地神陀羅尼経と土荒神の法も一緒に伝えられたとされていますが、これは永田法順氏が今現在行っていることとほぼ同じことなわけです。 しかも法順氏の寺は日向の地にある。ですから、1400年前に伝わった時のものが今でも多く残されているのではないかと思うのです。もちろん、口伝で伝わってきたものですから、 その間に変わってしまったものもあるでしょうが、綿々と変わらないものもきっとあると思うのです。 平家琵琶奏者の鈴木まどかさんから琵琶の歴史についてもいろいろと教わったのですが、 その一つに当道座というものがあります。これは平家琵琶を専門とする人々の組織で、 室町時代には幕府の庇護を受け大きくなっていくのですが、江戸時代になると徳川幕府の意向を受け、全国規模の組織へとさらに大きくなっていくわけです。一方でこの拡大を 拒んだのが九州から中国地方にかけての琵琶法師たちで、当道座へ吸収されるのを頑なに拒み、ついには裁判沙汰にまでなってしまうのです。当然、幕府の後ろ盾がある当道座側が勝訴するわけですが、 このため当道座以外の琵琶法師は地神経以外の活動を禁止されてしまいます。当時、琵琶法師たちは浄瑠璃、三味線、筝(琴)、胡弓なども奏していたということですが、これらの活動をすべて禁じられたわけです。その上、地神経の伴奏に使う琵琶は大きな音が出ないように麻糸の弦を張り、楽器本体の半月形の共鳴孔をふさぎ、 また柱(じ)は固定して使うように規制を受けるわけです。  永田法順氏の画像をご覧いただくとお分かりのように、楽器には今でもこのときの名残を見ることができます。 現在ではもちろん音量の制限などはありませんから、弦は絹を張っていますし、楽器の構造にも改良が加えられていますが、共鳴孔は今でもふさがれたままです。 永田法順氏が主に行っていることは千軒ほどの檀家を廻り、仏壇の前で祈祷をし、琵琶を弾きながら釈文を語ることだそうで、氏が所属している浄満寺の祭壇には神道、 仏教、修験道、それから陰陽道、民間信仰がすべて一緒に祭ってある。だから神式の祈祷もすれば仏教のお経も唱える。地鎮祭もやれば竈 (かまど)祓いも行う。そのときに用いる御幣も半日がかりで自作するのだそうです。 まさに本地垂迹を地で行っているわけですが、こういうことは日本のすばらしい一面かもしれないし、もしかしたらそういう宗教というものが本当のあり方かもしれないとも思えるのです。 どこかの国のように、その国の宗教の、特に原理主義者たちのように自分のところのもの以外は認めない、許さないというのは、時代によっては、あるいは状況によっては そういうことも必要なことがあったとは思いますが、それはあまりにも頑なすぎると思うのです。とくに現在のように世界が狭くなった時代では通用しない。 宗教というものの普遍性は、それは人間の本質についてであって、その人間の生きている環境、時代によって教えは変わっていくのが当然だと思うのですが・・。 室町時代後期に起こった応仁の乱は琵琶にも大きな影響が及んだようで、それまで都で愛好されていた平家物語を語る琵琶法師たちは都を逃れて地方に行かざるを得なかった。 そうした琵琶法師たちが迎えられた先のなかで盛んになっていったのが、先にあげた薩摩と筑前であったわけで、これは当然その地の守護、地頭の意向と保護のもとにあったわけです。 およそ200年間に及ぶ室町時代のなかで、南北朝期の戦乱を経て、武家による室町幕府が樹立されるとまもなく平和な安定した時代となり、経済的にも余裕が出てくると芸術が盛んになってくる。 これは洋の東西を問わず歴史を振り返ってみると、必ずそうなのですね。人間の存在というものはそういったものなのでしょう。やはり人間に空気や水が必要なように、芸術というもの、美というものもきっと必要なのだと思います。 こうした時代を待っていたかのように、室町時代の中頃には画家の雪舟や、能を完成させた観阿弥・世阿弥親子も登場するのです。日本刀の歴史のなかでも、この頃、たとえば応永時代の刀などは、時代を反映して大変優雅で美しい地鉄じがね、姿、刃文はもんのものが好まれました。特に応永備前といわれる、当時の刀の名産地、備前(岡山県)の刀工たちによって鍛えられた名刀は、今でも愛好家に好まれているものです。こういった時代に平家琵琶は都の人々に愛好されたようで、今語られている平家詞曲というものは、この時代とそれほど大きな違いはなかったのではないでしょうか。平家詞曲の語りは、能の謡いと共通したところを私は感じるのですが、能の謡いも室町時代からそれほど変化はしていないとすれば、平家詞曲と能の謡いはもしかして出所は同じようなところかもしれないと思ったりもするのです。 ちょうどその頃、室町時代の芸術が盛んだった頃の著名な僧が書き残した日記(蔗軒日録)が今でも残っていて、それにざっと目を通してみると、この僧が日記をつけていた頃の和泉国(いずみのくに)堺 (大阪府)の寺に出入りしていた人物に琵琶法師と思われる人物が何人も登場するのです。この大叔季弘という臨済宗の僧は、平家琵琶を聞くのが楽しみだったようで、現在目にすることのできるこの人物の日記、文明16年(1484年)〜文明18年(1486年)にかけての2年の間に、 琵琶法師が寺を訪れたことの記述が数十箇所見られるのです。 その他に興味深いことは、当時行われた行事の様子や、そのときに奏楽や歌舞が行われたこと、見物の大衆の人数なども記されています。 また泊まりがけで招いた琵琶法師から平家物語についての詳しい解説をしてもらったりもしているのです。その他におもしろそうなところを少し書き出してみると、文明18年5月9日に「金子」という人物が寺に来たときに、唐人の様子を話していったようで、 その話によると、「唐人絃哥ノ音妙也、各立絃立哥也、且絃且哥、」。中国人は立って弦楽器を弾き、立って歌うのが珍しかったと述べられているのです。 この時の楽器はどのようなものだったのでしょうか。興味が湧きます。 八音抄 順徳院琵琶合 琵琶の歴史について 江戸時代後期の国学者伴信友(ばんのぶとも)の考証の一つに「神楽歌考」というものがあり、興味深い記述が見られるのでちょっと取り上げてみようと思います。 今 世に伝ふる、神楽かぐら 催馬楽さいばらなどの歌、風俗歌のごとき調の歌もあれど、雅歌のごとく五言に歌い発はじむるも、 また尋常の雅歌も多くあるは、何事も漢国(中国)のさまをまねびたまふ世となり来しま々に、 漢韓からのくにぐにの楽をもはら(もっぱら)もてはやし給ふから、本よりの鄙歌ひなうたのいやいやしからぬをいといて、やうやうにうつろいて、雅歌のごとく五音に歌ひ発はじむる歌も出来もし、又さながら雅歌をも歌ふ事となりて、古いにしえざまなるはすたれ行きて、世に伝はれるが少なきなるべし、凡すべて歌てふものは、人の心より歌い出るものなれば世々のさまよりて、草草に転うつらふものなれば、その心して論あげつらひ、古の歌を見て其かみにかむがへ、古の道に立かへらむと心おきて すべき事なるを、末の事のみとらへて論ふ人のあるは かたはら いたくなん という風に、当時、江戸時代後期の神楽や催馬楽などは漢国の音楽の影響をうけて日本本来の歌とはずいぶん違っていると述べています。そして、 その日本古来の歌は御詠歌ごえいかというかたちで残っているのではないかと言うのです。そのあたりの件を少し・・ 今伝ふる神楽歌、催馬楽、朗詠などといふもののふし(節)は、いたく詞を永めて、何てふ(という)詞とも聞とりがたきがごとし、そはもと(元)から(漢)ぶりの楽より出て、新たにうち(打ち)もの(打楽器) ふき(吹き)もの(笛)の調子を定め置て、それにあはせて詞をなが(長)めうた(歌)ひたるものにして、全き古風ならんとはおもはれず、神楽は上古の音楽に漢ぶりの楽の譜子をまじへたるものときこえて、ゆかしきかたなり、されど古き神楽歌の譜、又同じ琴の譜をみるに、漢籍に見えたる譜の字を用ひて、から(漢)の楽書に似たり、そは とまれ神楽にうたふべき歌よみたる事は、後の書どもにもをりをりみえたり、 これらの楽の歌どもは、もと打ものふき(吹き)ものの調子にあはせて、うたふ楽の歌なれば、 尋常にうたへる歌とはことなるべし、おもふに、上古の人のをりふしのあはれをうたい出せる歌のふし、おほよそは上にいへるごとく、かの御詠歌といへるふしこそ、古のなごりなるべけれ 伴信友は若狭国(福井県)小浜の出身ですが、御詠歌についての叙述のなかで、その地での風俗について書かれてあります。 若狭の風俗に、春の始また節供などいふ日に、盲女のものもらひにありくが、門に立て、「君が代は千代に八千代にさされ石の岩ほとなりて苔のむすまて」 の歌をうたふが、大かた御詠歌のふしと異ならねど、をりからのほぎ(祝)歌なれば、うたふ声も、きくこころも、 あはれににぎははし と、御詠歌とおなじ旋律でも歌われる時と場合によって随分違った趣になると述べています。めでたい時には賑やかに、御詠歌のときはしんみりと歌うのは当然でしょうが、 そのときに同じ旋律の歌を歌うというのは興味深いところです。 琵琶による平家語りでも、法要のときにも語られた平家詞曲と、講談風に語られる薩摩琵琶や筑前琵琶は、随分違った趣のものですが、盲僧琵琶はまた全く違った雰囲気のもので、何の囚われも屈託もなくおおらかで、聞いていて心地がよいものです。 「金工史談」という本が手に入ったので、梵鐘のことを少し・・・ この本は鋳金を専門とする明治生まれの香取秀眞という人が、40年にわたって書き溜めたものを正・続二冊にして出版されたものです。金工に関する多くの事柄が1300頁にわたって書かれてあり、 その中には梵鐘に関することも記されていて、これが大変に興味深いのです。 その中で梵鐘の寸法に関することが述べられていて、昔から名鐘といわれているものは、それぞれ共通しているところがあるのだそうです。それは鐘の高さと口径の比率、それから本体の厚みの分布状態 だということで、まず口径と高さの関係をみてみると、鐘の高さは口径の1.42倍あるのです。つまりこれは、一辺が口径と同じ長さの正方形の対角線とおなじ長さになっているのです。 ですから、たとえば30cmの口径の鐘だったら高さはそのル−ト2倍(1.414倍)の42.4cmになっている。 それから厚みについては、口径の10分の1が口部の厚さになっていて、上部にいくにつれ薄くなっていき、もっとも薄いところは口部の10分の1となり、そこから頭頂部にかけて厚くなっていく。 このことは、我々楽器を作る者にとって大変興味深いのです。 たとえば、リュ−トという楽器にしても当時の製作家たちによって様々な試みがなされたわけですが、出来のよい楽器に共通していることがあり、 それらのことが公開されたりもしているのですが(たとえば響板の補強材を貼り付ける位置は8等分に分割している)、それと 共通したところがあるのです。18世紀のシングル・アクションハ−プや19世紀のギタ−は黄金率(1:1.618)で 取り囲まれているものが多いというのもその一例です。こういったことがレベルの高い楽器の絶対条件ではありませんが、楽器というものが自然の法則から逃れることができない以上、 これらのことは見過ごすことができないような気がします。 一方で、これは日本刀の世界でもよくあることなのですが、偉い学者さんが言っていることが、間違っていてもそのまま世間で一人歩きをすることがあるということです。 このことも「金工史談」で取り上げられています。その一部を書き抜いてみましょうか。 ”ある新聞で「名鐘の謎解けた」、「神秘の妙音はあの乳」(乳というのは鐘の表面に装飾されているイボ状の突起物) 、「諸行無常と響く余韻もここから生まれる」と大見出しを掲げて、理学博士○○氏の説を紹介しているが、その末の方に、 「江戸時代以降鐘つくりの秘伝が伝わらなかったのはまことに残念である」と記している。○○博士が「鐘の規矩割の法」のある事を知らないのは気の毒である。又その新聞記事の中で「ウナリがなく、 余韻の長い名鐘はイボの行数が奇数であるという結論を得た」などと、とんでもない説を掲げているのは、素人に向かっての興味本位の珍説であるが、鐘造りに経験のある鋳師には笑殺されて しまうことであろう。” いかかでしょうか、楽器の世界でも、今でもこういうことはまま見受けられますが、いくら知らぬが仏とはいえ、こういったことはやるべきではないのでは・・ とついつい思ってしまうのです。 日本の考古学者の元祖ともいえる江戸時代中頃の藤原貞幹ふじわらさだもと・ていかんは、 天明元年(1781年)に書き著した「衝口発(しょうこうはつ)」という著書で、日本の古代天皇は朝鮮半島から渡って来たということを述べています。また、それに付随して日本語は朝鮮語、中国語の影響を受けていること、古代の日本文化は朝鮮・中国からきたことなども述べていて、また、神代の年代は信ずべきではなく、日本書紀に記されてある年代は 600年繰り下げるべきだとも書いているのです。 こういったことは、今では証拠も多く挙げられ、認知されていると云ってもいい事柄ですが、当時では契沖、本居宣長といった国粋主義者の意見が本道だったので、 その弟子筋の国学者たちから大きな非難を受けたようです。特に古事記伝を書いた本居宣長は、当時の漢心(からごころ)、中国の思想、 学問を徹底的に嫌い排除していたので、その勢いは凄まじかったようです。文政四年(1821年)鉗狂人けんきょうじんという本を出版し、藤原貞幹の「衝口発」を非難しています。 鉗狂人の中で宣長が主張しているのは、貞幹が証拠として挙げているものが偽書であるということです。このことは専門家の調べで、今では周知のこととなっているようですが、 貞幹は他にも偽書を書いていて、その一つ「南朝公卿補任」は、さすがの宣長もこれには騙されたようです。「玉勝間たまかつま」 七の巻の「吉野朝の公卿補任」の項で、「いとめづらしきふみなり」と賛えています。 その件:吉野の朝廷の公卿補任四巻あり、後醍醐天皇かしこにうつらせおはしまして、延元二年より、後亀山天皇の御代、元中九年にいたるまで、すべて三御代、五十六年のほどの、公卿の昇進つぶさにしるせり、いとめづらしきふみなり、此書、備前国岡山の河本某が家にあり、この河本は、備後びんご(岡山県)の三郎高徳が末にて、宇喜田氏の族、河本対馬守つしまのかみ親家といひしが末也とかや、さるゆえよしにてや、此書はつたへもたりけむ、今は岡山の商人なるを、あやしく世々書をあつむることを好みて、すべてやまともろこしのもろもろの書ども、いとここらつどへもたりとぞ ところが、藤原貞幹が古文書を捏造してまで主張したことが、今では通説となっている事柄が多いということに 笑い話では済まないものを私は感じるのです。 藤原貞幹が書き著した考古学に関する「好古日録」や「好古小録」に目を通してみると、そこに記録されているものに嘘はないような気がするのです。おそらく、貞幹は自分が蒐集してきた古代の文物などから、 古代の日本は、中国・朝鮮からの大きな影響を受けていると直観、確信したのではいでしょうか。それが「衝口発しょうこうはつ」という 本の題にもよく表れている。思わず口を衝いて発せられた、という意味なのでしょうが、これは本居宣長が源氏物語を初めて読んだときの「800年も前にこんなにすばらしい文学があった」 という衝撃をなんとか世の人々に知ってもらいたいと大急ぎで書いた「紫文要領」と同じ意味合いだったのだと思うのです。 ただ藤原貞幹は自分の説を通すのに証拠を捏造してしまった。ですが、よくよく考えると、古事記や日本書紀もその時の権力者の都合の良いように捏造されている、とも言えるのです。 以前の随想で、「たとえば、漆を塗られた櫛や器なども縄文時代の早い時期から作られたということは出土品から 判っていますが、この塗り面を写真で見てみると滑らかで 漆の中にゴミなど不純物は混在していません。ということは、漆を扱った人ならば判ることなのですが、漆の木から採集した樹液は不純物を漉さなければならず、そのためには漉すための布や紙などがどうしても必要なのです。」 と書いたことがありましたが、先般、大阪歴史博物館で開催されていた特別展で、青森県の縄文時代の遺跡から出土した 「漆漉し布」が展示されていました。それは漆を漉した後の 絞った状態になっていたため、漆に保護されたかたちで保存されていたのでしょう。出土したのは、つがる市にある亀ヶ岡遺跡。長さは8cmほどあり、時代は縄文時代晩期(3000年〜2800年前)とされていました。このことから鑑みて、6000年前(縄文時代早期)の漆塗りの櫛も同様の漉し布が使われていた可能性は大きいのではないでしょうか。 縄文時代の漆塗りの櫛に関しては、一説によると、当時は今のように金属でできたハサミのようなものがなかったので、髪が伸びると石の上に置いて、別の石で叩き切っていたということです。だから男女を問わず同じような髪型をしていた。そうすると神事のときに誰が祭主かわからない、それで祭主は漆で赤く塗られた櫛を挿していたのだということです。この説などはなるほどと思う反面、ちょっとおかしいな、と私などは思ってしまうのです。私は古代の石器というものにたいへん興味があり、実際に作ったりもします。たとえば、黒曜石の石器をつくるためには、まず原石から剥片を割り出します。この黒曜石の剥片はたいへん鋭利で、カミソリよりもよく切れるほどで、産毛も剃ることができます。現代でも外科医のなかには繊細な神経の手術をするときに、この黒曜石の剥片をメスとして使う人がいるということです。それほどよく切れます。 ですからハサミがなかった縄文時代の人々は、髪を切るのにこの黒曜石の剥片を使っていた可能性はかなり高いのではないでしょうか。私は確信を持って云えます。 会場には、他には糸魚川産の翡翠の加工品も多く展示されていました。ふだん印刷物でしか見ることのできないものを 直に見ることができ、多くの収穫を得ることができました。それとともに、印刷されたものと本物の色や質感に差がほとんどないということを知り、最近の印刷技術のすばらしさも認識できたのでした。 それにしても縄文時代の人々の造形感覚、装飾センスには改めて驚かされたのです。しかも、それにわざとらしさや気負いなどが少しも感じられないのです。飄々と、やるべきことをやった、という何気なさには感じ入ってしまいました。完全に脱帽です。 以前、チェロ奏者のヨーヨー・マ氏率いるシルクロード・アンサンブルがNHKの新シルクロードの音楽を担当することになり、それについての紹介番組が放映され、昨日も再放送されたようですが、その中のハ−プ属の楽器が興味深かったのでそのことについて少し述べようと思います。 こういった新しい試みとでもいうべき活動は、なにも目新しいものではないのでしょうが、現代では新しいことなのでしょうか。一昔前、日本人の作曲家武満徹の、ヨーロッパの楽器による日本的なものの表現が当地で注目されましたが、その時は日本の楽器である尺八や琵琶が使われたりもしました。そういった現象の後、つまり先進国である欧米が注目した日本という国がその後経済力で世界のトップに立ったわけですが、この予言的な現象をこのシルクロード・アンサンブルに当てはめてみると、今後西アジアが世界の覇者になるということなのでしょうか。イラン、イラクはじめアラブ諸国は強烈な民族意識を持っているわけですが、ああいったエネルギーが他国のスタンダードに則した競争をすれば世界を席巻することは不可能ではないと思います。そのためには、今の狭い宗教観を脱するための強力な指導者がまず必要でしょうが、そういったことは、もうすでに準備されているのかもしれず、また、そういったことが予言されているのかもしれません。 話をハープに戻しますが、NHKの番組では、シルクロード・アンサンブルのメンバ−の一人であるハープ奏者が、シルクロードのウイグル自治区を訪ねます。彼女の祖母(だったと思いますが)はこのウイグル自治区出身だということで、祖国を訪ねることにもなっていたわけですが、そこで発掘された古代のハープに出会うためでもあったのですね。時代ははっきりしていないようですが、胴に張られた皮も残っていて、しかも弦もいっしょに発掘され、それにはガット弦が張られていたのです。それをもとに復元されたものを、そのハ−プ奏者は借り受け、番組で音も紹介されたのですが、この音は日本の箜篌(くご)によく似ていると思いました。楽器の形状も似ているといえば似ていますが、大きさは箜篌の方が大きく弦長は二倍ほどありそうです。この日本の箜篌は正倉院の宝物で、損傷が激しく元の形状を留めていないため、これも復元されているのですが、その楽器と音がよく似ているのです。箜篌には絹の弦が張られています。それからこの箜篌によく似ている楽器に古代エジプトのアングラ・ハープがあります。これにはガット弦が張られているということです。この箜篌という楽器は私にとっても親しい楽器で、知り合いの奏者からの依頼でメンテナンスをさせてもらっていることもあり、いろいろと考えさせられているのです。 いま、ちょっと思い出したことがあって、先のウイグル自治区で発掘されたハープは日本の弥生時代の遺跡から見つかった楽器と大きさはほぼ同じなのです。これは九州の佐賀県三日月町の土生遺跡から出土したもので、未完成のようなもので確実ではないのですが、写真を見た感じでは、ハープのような楽器としか考えられません。こういったものが日本の古代にもあったというのは驚きです。しかし、考えてみれば、縄文時代から漆塗りの高度な技術文化を持っていたくらいですから、楽器を嗜むくらいのことは当然といえば当然だったのかもしれません。 その一 その三 その四 その五 その六 その七 その八 その九 その十 勾玉について 銅鏡の文字について 古代の製鉄について 天日槍について 猿田彦について ブログ:歴史について Home |